探索苹果Logo背后的故事:当极简主义遇见突破性创意

- 问答

- 2025-11-05 15:33:34

- 11

说到苹果公司的标志,几乎无人不识,那个被咬了一口的银色苹果,简洁、优雅,充满了现代感,它出现在我们的手机、电脑、手表上,早已超越了商标的范畴,成为一个全球性的文化符号,但这个看似简单的标志背后,其实藏着一段充满转折、甚至有点“阴差阳错”的故事,远非“为纪念计算机之父图灵”那样的都市传说那般浪漫。

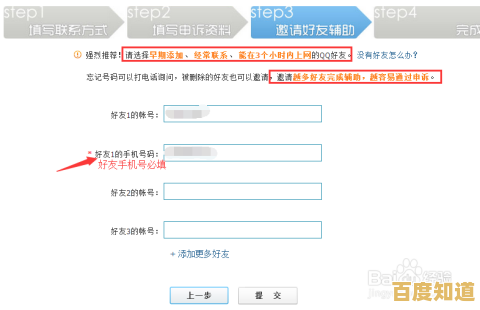

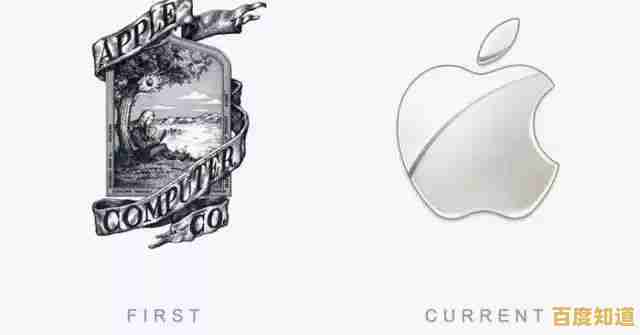

故事的开端,要回到1976年,史蒂夫·乔布斯、史蒂夫·沃兹尼亚克和罗纳德·韦恩共同创立了苹果公司,公司需要一个logo,而这个最初的任务落在了韦恩身上,根据《苹果设计》一书中的描述,韦恩设计了一个非常复杂的徽章:画面中央是坐在一棵苹果树下的牛顿,头上悬着一个即将掉落的苹果,画卷边缘还缠绕着飘带,上面写着“苹果电脑公司”的字样,这个设计充满了古典的学院气息,但显然,它太复杂、太老派,难以复制和记忆,尤其不适合当时新兴的电脑科技行业,这个logo只用在了最早期的几台Apple I电脑上,很快就成为了历史。

乔布斯敏锐地意识到,公司需要一个更现代、更简洁、更容易被记住的形象,他找到了当时在Regis McKenna广告公司工作的年轻设计师罗伯·詹诺夫,据詹诺夫本人在多次采访中回忆,乔布斯给他的指令非常明确:要一个简洁的苹果图形,詹诺夫的任务不是进行复杂的品牌策划,而是单纯地设计一个标志。

詹诺夫的设计过程听起来既朴实又充满偶然,他去了超市,买了一大袋苹果,回家后就把它们摆在桌上,对着它们画了整整一个星期的素描,他尝试了各种角度和形态,试图抓住苹果最本质的形状,他决定采用一个完整的苹果造型,但问题来了:一个完整的苹果,看起来太像一颗樱桃或者西红柿了,为了避免这种混淆,他决定在苹果上加上一个“咬口”,这个设计巧思一举两得:“咬了一口”的英文“a bite”与计算机的基本单位“字节(byte)”谐音,这个巧合简直是为电脑公司量身定做;这个缺口打破了完美圆形,让标志瞬间有了识别度和趣味性,不会被人误认为是其他水果或物体。

接下来是色彩,著名的彩虹条纹苹果logo并非一开始就是黑白的,詹诺夫最初的设计是带有彩虹条纹的,但顺序与自然彩虹不同,绿色被放在了顶部,关于这个设计的灵感来源有多种说法,一种广为流传的说法是,这是为了向“同性恋骄傲旗”致敬,同时也体现了苹果公司反主流、追求多元化的精神,另一种更直接的解释是,当时的苹果二代电脑是第一款支持彩色显示的个人电脑之一,这个彩虹logo完美地展示了产品的这一革命性特性,这个色彩斑斓的logo伴随着苹果公司走过了它的初创与辉煌时期,成为了80年代科技乐观主义的象征。

为什么后来又变成了我们今天看到的单色版本呢?这个转变与苹果产品设计哲学的演变息息相关,根据沃尔特·艾萨克森所著的《史蒂夫·乔布斯传》中的描述,当乔布斯在1997年重返濒临破产的苹果公司后,他主导了一场彻底的改革,在产品上,他推崇一种极简主义、纯粹的设计语言,这集中体现在乔纳森·艾夫设计的iMac G3上,那个半透明、色彩缤纷的电脑虽然颜色鲜艳,但其外壳设计本身是简洁一体的。

随着产品设计的进化,那个彩虹logo开始显得过于花哨和过时,它不再能代表苹果所追求的高端、典雅、简约的新形象,苹果开始逐渐将logo单色化,最初是使用半透明的深蓝色,后来过渡到纯黑、纯白,以及如今在各种产品上常见的镀铬银色,这个转变是决定性的,单色的苹果标志剥离了所有装饰性元素,只留下最核心的形状,它变得更加中立、永恒、充满质感,可以无缝地融入任何产品设计之中,无论是笔记本的金属外壳,还是手机冰冷的玻璃背面,它不再需要大声叫喊,其存在本身就是一种宣言。

从牛顿的复杂雕版画,到詹诺夫的彩虹苹果,再到今天的单色极简图标,苹果logo的演变史,其实就是苹果公司自身的成长史,它从一个充满嬉皮士精神、试图“非同凡想”的初创公司,演变为一个引领全球设计风潮、追求技术与人文交汇的科技巨头,那个被咬了一口的苹果,之所以能成为传奇,恰恰在于它的“不完整”和“简单”,它没有试图讲述一个复杂的故事,而是留下了一个开放性的邀请,邀请全世界的人们去想象、去创造、去填补那个缺口背后的无限可能,它不是对完美的定义,而是对追求完美这一过程本身的致敬。

本文由姓灵阳于2025-11-05发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://jiangsu.xlisi.cn/wenda/72130.html